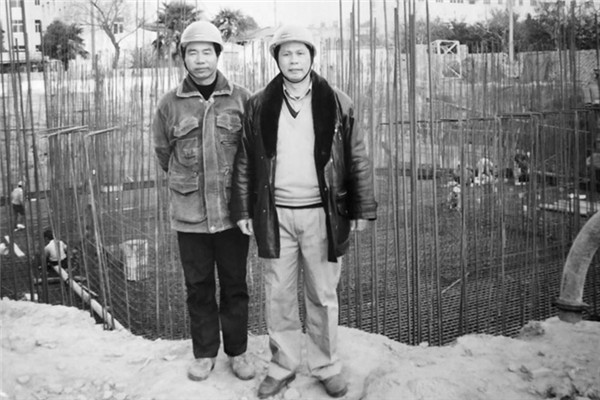

改革開放初期,吳換炎將他的塑料五金工廠從香港搬到深圳。圖為吳換炎(右一)在他正在建設的深圳廠房邊。

40年前,“深圳還是一個小漁村……還歸現(xiàn)在的寶安管。”“如果不是改革開放,深圳現(xiàn)在可能還叫寶安。”談及改革開放40年里,對內(nèi)地變化的印象深刻之處,全國政協(xié)委員、香港福建社團聯(lián)會主席吳換炎坦言,是改革開放讓深圳這個曾經(jīng)遍地泥濘的小漁村,發(fā)展成如今超乎想象的國際知名的創(chuàng)新城市。吳換炎是第一批從香港到內(nèi)地投資興業(yè)的企業(yè)家之一,在紫荊雜志紀念改革開放40周年采訪中,他回憶起當年“憑著感覺”和一個篤定的“敢”字,第一批回到內(nèi)地開廠的經(jīng)過;他更深刻地感慨道,經(jīng)過40年的發(fā)展,中國人終于手里有了錢,開始從解決溫飽轉向更高的人生追求,開始體會到“國富民強”的實際益處。

“我的企業(yè)隨著改革開放回到內(nèi)地,這個決定做的太對了”

記者:改革開放初期,許多港商對到內(nèi)地投資持觀望態(tài)度,您則很早就決定回內(nèi)地建廠興業(yè)了。請問您當時是出于怎樣的考慮?

吳換炎:1979年,我從福建來到香港,開啟了我的創(chuàng)業(yè)之路。起初,我的塑膠五金工廠設在香港荃灣。但由于香港土地有限,我的企業(yè)可拓展空間也有限,于是我開始尋求新的投資地點。1980年8月,深圳經(jīng)濟特區(qū)正式獲批。1984年,我無意中在報紙上看到深圳寶安沙井招商引資的消息,說可以在那里投資設廠,我們就按照報紙?zhí)峁┑穆?lián)系方式去沙井實地考察。當時的沙井可以說是一片荒蕪,大量的土地待開發(fā),正好解決了我企業(yè)發(fā)展的局限,就這樣把工廠搬到了寶安沙井。

當時是改革開放初期,誰都不知道具體該做什么、怎么做,政府也是邊做邊改、邊出臺政策。那時,香港人對內(nèi)地也不太了解,擔心政策將來會變,許多商人都持觀望態(tài)度。我是來自內(nèi)地的,比較了解內(nèi)地,所以雖然當時還沒有先例,但我就敢,我憑著感覺就把工廠搬到深圳了,也成了第一批從香港到內(nèi)地投資發(fā)展的商人。

現(xiàn)在回想起來,我的企業(yè)隨著改革開放回到內(nèi)地,這個決定做的太對了。如果當時工廠不搬到內(nèi)地,根本就開不下去。那時,香港的各種費用都遠遠超過內(nèi)地——廠房貴、管理費用高,工人工資也高,樣樣都貴。深圳的工人一個月工資幾百塊,而香港一個工人每月要幾千塊;內(nèi)地不論自己蓋廠房也好,租廠房也好,各種費用都便宜;而且深圳的工廠大部分屬于做來料加工,過海關是不需要交稅的。所以和在香港建廠相比,工廠開在內(nèi)地就只差了一個運費。但就算加上運費,內(nèi)地成本怎樣都比香港便宜。做工廠,就只有在內(nèi)地才能做大、做強。

“如果不是改革開放,深圳現(xiàn)在可能還叫寶安”

記者:從改革開放之初到如今,您的企業(yè)一直主要在深圳。您對這40年里深圳所發(fā)生的變化,有什么印象深刻之處?

吳換炎:我可以說是深圳改革開放的見證者。當年,我的工廠剛從香港搬到寶安沙井的時候,沙井的一條街道上只能看到十幾個人。那個年代內(nèi)地很窮,工廠附近連吃飯的地方都找不到,不像現(xiàn)在到處都有餐廳、飯店。那時我們就只能找到一個村長,每到吃飯時間,大家就騎著自行車到他家里吃飯。那個時候交通都靠自行車,我們和工廠管理人員聯(lián)系要用對講機。我的工廠剛搬過來時只有一二百人,后來隨著改革開放的深入發(fā)展,深圳的工廠也越來越多,而當時內(nèi)地其他省市仍工廠較少,各地勞動力就紛紛來到深圳,我的工廠員工最多時達4千多人。

改革開放之前,深圳還是一個小漁村。直到1979年深圳市獲批成立之前,深圳還是寶安的一個鎮(zhèn),寶安是一個縣,深圳是歸寶安管的。我在1984年剛到深圳的時候,很多如今很繁華現(xiàn)代的地方都還是一片荒涼,路上都是泥巴,一路走過去,皮鞋全被泥巴粘上。那時,改革開放在深圳還算是處在醞釀階段,主要還是規(guī)劃和設計,真正的、明顯的變化還沒開始發(fā)生。當時深圳還只有一個海關,就在寶安。現(xiàn)在深圳其他的海關都是后來慢慢才開放的。碼頭也一樣,那時只有蛇口一個碼頭,現(xiàn)在的其他碼頭也是后來慢慢才有的。那個時候寶安生產(chǎn)的貨物報了關就拉到香港來,再從葵涌出口到國外。當時交通也沒有現(xiàn)在那么便利,從深圳到香港要開三四個小時的車。現(xiàn)在交通很發(fā)達了,從香港去深圳,坐高鐵19分鐘就到了,比開車都快,我開車都還要開一個多小時。

深圳在改革開放中真正開始變化大約是在80年代后期到90年代初,樓房大廈、橋梁道路等基礎設施建設都較大規(guī)模地快速發(fā)展,開始展現(xiàn)出成為如今國際大都市的雛形。改革開放這40年,深圳從原來道路泥濘的小漁村,發(fā)展成現(xiàn)在國際知名的經(jīng)濟特區(qū),高科技企業(yè)云集,可謂發(fā)生了翻天覆地的變化。如果沒有改革開放,很可能不會有現(xiàn)在的深圳,現(xiàn)在的深圳可能還叫做寶安。我從1984年起就扎根于深圳市寶安區(qū)沙井街道,可以說是有幸見證了深圳經(jīng)濟發(fā)展的每一步,也見證了改革開放40年中國經(jīng)濟的發(fā)展。

“如果不與內(nèi)地融洽相處,香港經(jīng)濟也會受很大影響”

記者:改革開放40年來,從整體而言,您對國家發(fā)生的變化有怎樣的體會?

吳換炎:歷經(jīng)40年改革開放,中國現(xiàn)在成為了全球第二大經(jīng)濟體,國力增強、民生改善。以前中國人到國外去,常受歧視。現(xiàn)在,我去過的馬來西亞、英國、法國等等國家,很多商店里的營業(yè)員都是講普通話的。他們要請講普通話的人才有很多生意做。這就證明我們中國人消費能力強了,是改革開放給我們國家和老百姓帶來了這樣明顯的經(jīng)濟發(fā)展和收入增長,國家一富,我們“民”就“強”,“國富民強”。

如果香港不與內(nèi)地融洽相處的話,香港經(jīng)濟也會受很大影響。我每天從皇崗口岸坐車回香港,都能看到很多人在關口排隊從深圳過來。假設這些人里,每人到香港消費1萬塊,一天多少人來香港?一天消費多少錢?這是多么大的數(shù)字。內(nèi)地人的消費構成了香港經(jīng)濟很重要的部分。

講良心話,改革開放也好,國家政策也好,特別是中共十八大以來,在習近平總書記的帶領下,我們向全面小康社會越走越近。四五十歲的女士天天能開心地在廣場跳舞,老年人的身體也好了,每天都去運動,這些原來都是見不到的。現(xiàn)在每個地方都要建公園、建休閑娛樂場所,建康復院、養(yǎng)老院,而在上世紀50、60年代,人們連飯都吃不飽,哪里還會有錢有需求去建這些院?以前人們是要解決溫飽,把肚子填飽就行,現(xiàn)在老百姓有錢了,不僅要填飽肚子,還要注意身體、調理身體,讓壽命長一些。以前的人只有五六十歲的壽命,現(xiàn)在都是七八十歲。這就證明這些年來,我們國家一路不斷在強大,也越來越注重民生,人們的生活水平也明顯地越來越好。

福建鄉(xiāng)親堅決擁護“一國兩制”維護香港長期繁榮穩(wěn)定

記者:您祖籍是福建,福建同鄉(xiāng)在香港居民中占很大比重,香港福建社團聯(lián)會也是極為重要的社團之一。作為新一屆主席,您對肩上這份責任如何理解?

吳換炎:福建在香港有120多萬人,是內(nèi)地各省在香港人數(shù)第二多的省份,僅次于廣東。10月7號,我們社團聯(lián)會舉辦換屆典禮時,全國政協(xié)副主席梁振英先生和特區(qū)行政長官林鄭月娥女士出席典禮,福建省委書記于偉國先生也特別率領福建省慶賀團出席。所以我們在香港的福建同鄉(xiāng)是很受重視的一個群體,也一直以來都是愛國愛港、支持特區(qū)政府依法施政的重要力量。

我見證了國家從40年前的貧窮到現(xiàn)在的國富民強,感受到了改革開放給香港企業(yè)家創(chuàng)造很多機會、造就了一大批成功香港企業(yè)家,也給我們香港人創(chuàng)造了很多就業(yè),給香港經(jīng)濟帶來邁步發(fā)展的機遇。所以我發(fā)自內(nèi)心地,并與社團福建鄉(xiāng)親們一起,堅決擁護“一國兩制”、基本法及“港人治港”,為維護香港長期繁榮穩(wěn)定、為促進祖國國泰民安、為中華民族偉大復興提供堅實的力量。

我是全國政協(xié)委員,也是香港福建社團聯(lián)會的主席,我有這個榮譽也有這個擔當把這件事做好,維護國家發(fā)展的成果。(記者 周馬麗)

因積極參與社會服務,尤其對福建社群貢獻良多,2013年,吳換炎獲香港特區(qū)政府頒發(fā)榮譽勛章。圖為時任香港特首梁振英為吳換炎授勛。